「鳥なき里の蝙蝠」とは? – 意味と解釈

「鳥なき里の蝙蝠」の読み方と基本的な意味

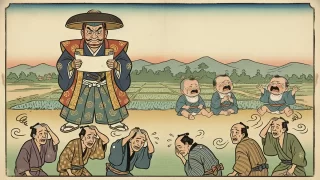

「鳥なき里の蝙蝠」の意味は、優れた人物がいない場所では、能力の劣る者でも幅を利かせたり、得意になったりできるということです。

本来、空高く自由に飛び回る鳥がいる場所では目立たない存在である蝙蝠が、鳥がいない「鳥なき里」ではまるで自分が一番であるかのように振る舞う様子に例えられています。

言葉のニュアンスやポイント

このことわざには、主に以下のようなニュアンスやポイントが含まれています。

- 相対的な優位性:

その場所・環境に限っては、他に比較対象となる優れた存在がいないため、本来は取るに足らない人物でも一番手になれる状況を指します。 - 皮肉や揶揄:

能力の低い人物が偉そうにしている様子を、皮肉や嘲りの気持ちを込めて使うことが多い言葉です。

必ずしもポジティブな意味で使われるわけではありません。 - 環境依存性:

その人物の優位性は、あくまで「鳥なき里」という特定の環境に依存しているだけであり、普遍的な能力の高さを示しているわけではないという含みがあります。

「鳥なき里の蝙蝠」の起源・由来、背景

言葉の起源

この「鳥なき里の蝙蝠」ということわざの明確な起源は定かではありません。

しかし、古くから日本語の中で使われてきた表現であり、特定の故事や文献に由来するというよりも、日本の日常的な観察や比喩から生まれたことわざと考えられています。

言葉が生まれた背景

このことわざが生まれた背景には、おそらく自然界における鳥と蝙蝠の生態観察があったと考えられます。

鳥は昼行性で空を支配する存在として、古来より優れたものや力のあるものの象徴として扱われることがあります。一方、蝙蝠は夜行性であり、鳥のように華麗に飛び回るわけではなく、どちらかというと地味で目立たない存在です。

鳥が活動しない夜や、鳥がいない寂しい場所(里)で、蝙蝠が一時的に主役となる様子を捉え、これを人間の社会や組織における能力と地位の関係になぞらえたものと言えるでしょう。

他に優れた人材がいない閉鎖的な環境では、少々劣る者でも相対的に目立ち、権力を持つことがあるという、人間の社会の縮図を表しています。

使い方 – 「鳥なき里の蝙蝠」の活用シーンと例文

具体的な活用シーン

「鳥なき里の蝙蝠」は、以下のような状況で使われます。

- ある分野や組織で、優秀な人材が他にいないために、本来はそれほど能力が高くない人物がリーダーや中心人物として振る舞っている場合。

- 競争相手がいない状況で、実力以上の評価や地位を得ている人物を評する場合。

- 他が皆ダメなので、仕方なく自分が一番手になっている、と自嘲的に言う場合。

能力が劣る人物を単に批判するだけでなく、その人物が目立ってしまう「環境」に焦点が当てられている点がこのことわざの特徴です。

例文

「鳥なき里の蝙蝠」を使った例文をいくつかご紹介します。

- 「彼は専門知識があるわけではないが、部署内に他に技術者がいないため、鳥なき里の蝙蝠でリーダー格になっている。」

解説:部署内に技術者が他にいないという状況で、本来専門家ではない彼がリーダーとなっている様子を表しています。 - 「この町には他にまともな店がないから、あの不親切な商店でも成り立っているんだ。まさに鳥なき里の蝙蝠だよ。」

解説:他に良い店がないという環境で、質が低い店でも客が集まってしまう状況を、皮肉を込めて表現しています。 - 「正直、私がこんな役職に就くなんて思わなかったよ。周りにできる人がいなかったから、鳥なき里の蝙蝠ってやつだね。」

解説:本人が、周囲に優秀な人がいなかったために自分が重要な役職に就いたことを謙遜や自嘲のニュアンスで言っています。

鳥なき里の蝙蝠と似た意味を持つ言葉 – 類義語

驥尾に付す(きびにふす)

優れた人物の尻馬に乗って、自分もあたかも立派であるかのように振る舞うこと。

優れた人物がいる状況で、その人の功績に便乗するニュアンスが強い点で、「鳥なき里の蝙蝠」とは少し異なります。

寄らば大樹の陰

どうせ頼るなら、勢力のある者や力のある者に従う方が安全だという意味。

弱い者が強い者を頼るという点で、周囲に優れた者がいない状況で目立つ「鳥なき里の蝙蝠」とは対照的です。

長いものには巻かれろ

権力や勢力のある者には逆らわず、素直に従った方が得策だという意味。

これも強い者に従う姿勢を示す言葉であり、周囲のレベルが低い環境で優位に立つ「鳥なき里の蝙蝠」とは状況が異なります。

鳥なき里の蝙蝠と反対の意味を持つ言葉 – 対義語

群鶏一鶴(ぐんけいいっかく)

多くの鶏の中に一羽の鶴がいるように、凡庸な人々の集まりの中で、一人だけ飛び抜けて優れた人物がいること。

「鳥なき里の蝙蝠」が凡庸な者が目立つ状況を言うのに対し、こちらは優れた者が際立つ状況を表すため、対義語と言えます。群鶏の一鶴とも言う。

驥足(きそく)

優れた人物の能力や才能のこと。特に、駿馬が千里を走る足のように、優れた能力を持つ人を指します。

「鳥なき里の蝙蝠」が能力の低い者が目立つ状況を指すのに対し、「驥足」は優れた能力そのものを指すため、対照的な概念です。

「鳥なき里の蝙蝠」の英語表現

In the land of the blind, the one-eyed man is king.

- 意味:

盲人の国では、片目の男が王様である。 - 使用例:

他に優れた人物が全くいない状況で、少しでも能力がある者がリーダー的存在になる、という意味で使われます。

「鳥なき里の蝙蝠」が持つ皮肉や揶揄のニュアンスも含まれることがあります。 - 例文:

In this remote village, he’s the only one who can use a computer, so he’s become the local expert. It’s really in the land of the blind, the one-eyed man is king.

(この辺鄙な村では、彼だけがコンピューターを使えるから、地元の専門家になっているんだ。まさに盲人の国では片目の男が王様だよ。)

まとめ – 「鳥なき里の蝙蝠」が伝える大切なこと

「鳥なき里の蝙蝠」ということわざは、優れた人物がいない環境では、能力が劣る者でも相対的に目立ち、幅を利かせることができるという状況を言い表しています。

これは、個人の能力だけでなく、置かれた環境によって評価や地位が大きく左右されることがあるという、社会の一面を風刺した言葉とも言えるでしょう。

このことわざを知ることで、周囲の状況を冷静に判断し、見かけの地位や評価に惑わされない視点を持つことの大切さを改めて感じることができます。

また、自分自身が「鳥なき里の蝙蝠」にならないよう、常に自己研鑽に励むことの重要性も示唆しているのかもしれません。

コメント