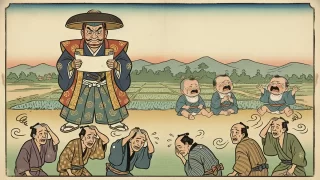

「大きな組織で安定を得るか」、それとも「小さな場所で自由と裁量を得るか」。

進路やキャリアの岐路に立ったとき、多くの人が一度は悩むテーマではないでしょうか。

「大鳥の尾より小鳥の頭」(おおとりのおよりことりのかしら)は、たとえ規模は小さくても、自分がトップに立って采配を振るうことの良さを説く言葉です。

意味

「大鳥の尾より小鳥の頭」とは、大きな団体や組織の末端に従属しているよりも、たとえ小さな団体であっても、その長(おさ)となって重んじられる方がよいという意味です。

ここで言う「大鳥」は鷲(わし)や鷹(たか)のような力のある巨大な組織、「小鳥」は雀(すずめ)のような小規模な組織の象徴です。

大きな鳥の「尾」は、体の最後尾で頭の動きに従うしかありません。

対して小さな鳥でも「頭」であれば、自分の意志で飛ぶ方向を決められます。

人に使われるよりも、独立して一国一城の主(あるじ)となる気概を尊ぶ言葉です。

語源・由来

「大鳥の尾より小鳥の頭」という言葉は、組織の規模(大・小)と個人のポジション(尾・頭)を、空を飛ぶ鳥に例えた比喩表現です。

この表現の根底には、中国の歴史書『史記』にある有名な故事成語

「鶏口となるも牛後となるなかれ」(鶏の口になっても牛の尻になるな)の思想があります。

「鶏と牛」を、より飛躍感のある「小鳥と大鳥」というイメージに置き換えたバリエーションの一つと考えられます。

- 大鳥の尾:強大な勢力の一部だが、実権のない服従的な立場。

- 小鳥の頭:弱小な勢力だが、決定権を持つ指導的な立場。

この対比によって、従属的な安定よりも、主体的であることの価値を強調しています。

使い方・例文

「大鳥の尾より小鳥の頭」は、就職、転職、独立、プロジェクトの立ち上げなど、所属する環境を選ぶ局面で使われます。

「安定」よりも「裁量権」や「やりがい」を優先する際の決意表明として用いられることが多いです。

例文

- 大企業の内定を断り、友人とベンチャーを立ち上げることにした。「大鳥の尾より小鳥の頭」で、自分の力を試してみたい。

- 有名劇団のその他大勢で終わるより、地元の劇団で主役を張るほうが性に合っている。私は「大鳥の尾より小鳥の頭」を選ぶ。

- 彼は「大鳥の尾より小鳥の頭」の精神で、親会社からの出向を断り、子会社の社長として再建を担う道を選んだ。

類義語・関連語

「大鳥の尾より小鳥の頭」と似た意味を持つ言葉には、以下のようなものがあります。

- 鶏口となるも牛後となるなかれ(けいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ):

大きな組織の末端よりも、小さな組織の長になれという意味。この意味の言葉として最も一般的。「鶏口牛後」と略される。 - 鯛の尾より鰯の頭(たいのおよりいわしのかしら):

立派な鯛の尾になるより、つまらない鰯の頭になるほうがよい。「大鳥・小鳥」と同じ構造を持つ言い換え。 - 芋頭でも頭は頭(いもがしらでもかしらはかしら):

どんなにつまらない集団であっても、長となる者は尊重されるべきだという意味。

対義語

「大鳥の尾より小鳥の頭」とは対照的な意味を持つ言葉は、以下の通りです。

- 寄らば大樹の陰(よらばたいじゅのかげ):

身を寄せるならば、力のあるしっかりした人のところへ頼るのが安全で有利だということ。 - 長いものには巻かれろ(ながいものにはまかれろ):

勢力の強い相手には、逆らわずに従ったほうがよいという処世術。

英語表現

「大鳥の尾より小鳥の頭」を英語で表現する場合、動物を使った同様の比喩があります。

Better be the head of a dog than the tail of a lion.

- 直訳:ライオンの尾になるより、犬の頭になるほうがよい。

- 意味:「強者の末端より、弱者の先頭がよい」

- 解説:英語圏では「ライオン(百獣の王)」と「犬」の対比で表現されます。

- 例文:

He chose to lead a small team. It is better to be the head of a dog than the tail of a lion.

(彼は小さなチームを率いることを選んだ。ライオンの尾より犬の頭であるほうがよいからだ。)

まとめ

「大鳥の尾より小鳥の頭」は、規模の大小にとらわれず、主体的であることを選ぶ潔さを表す言葉です。

大きな傘の下で守られることだけが幸せではありません。たとえ小さな空であっても、自分の翼で自由に進む方向を決める喜びは、何物にも代えがたいものです。

自分の生き方を決める際、この言葉がひとつの指針となることでしょう。

コメント