「あの状況、まさに四面楚歌だったよ」 「彼の計画は画竜点睛を欠いていたね」

このように、わずか四文字や短い句で、複雑な状況や教訓を的確に表現できるのが「故事成語」です。

故事成語の多くは、遠い昔の中国の歴史的な出来事や逸話から生まれました。時代を超えて語り継がれてきたそれらの言葉には、先人たちの知恵や失敗、人生の真理が凝縮されています。

現代の私たちが使っても色褪せないのは、そこに普遍的な教訓が含まれているからです。

ここでは、日本人として知っておきたい有名な故事成語を50個厳選しました。

意味や由来を知ることで、あなたの言葉の世界がさらに広がるはずです。

もくじ

- 人生・教訓に関する有名な故事成語

- 塞翁が馬(さいおうがうま)

- 五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)

- 画竜点睛(がりょうてんせい)

- 臥薪嘗胆(がしんしょうたん)

- 大器晩成(たいきばんせい)

- 四面楚歌(しめんそか)

- 背水の陣(はいすいのじん)

- 漁夫の利(ぎょふのり)

- 虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけつにいらずんばこじをえず)

- 朝三暮四(ちょうさんぼし)

- 蛇足(だそく)

- 矛盾(むじゅん)

- 杞憂(きゆう)

- 守株(しゅしゅ)

- 他山の石(たざんのいし)

- 玉石混淆(ぎょくせきこんこう)

- 推敲(すいこう)

- 登竜門(とうりゅうもん)

- 羊頭狗肉(ようとうくにく)

- 温故知新(おんこちしん)

- 完璧(かんぺき)

- 蛍雪の功(けいせつのこう)

- 捲土重来(けんどちょうらい)

- 助長(じょちょう)

- 白眉(はくび)

- 覆水盆に返らず(ふくすいぼんにかえらず)

- 竜頭蛇尾(りゅうとうだび)

- 鶏鳴狗盗(けいめいくとう)

人生・教訓に関する有名な故事成語

塞翁が馬(さいおうがうま)

- 意味・教訓:

人生の幸福や不幸は予測できず、何が幸いし何が災いするかは分からないということ。

安易に状況の良し悪しを判断するべきではないという教訓。 - 使用例:

「志望校に落ちたが、進んだ別の学校で生涯の友に出会えた。まさに塞翁が馬だ。」 - 補足:

「人間万事塞翁が馬(にんげんばんじさいおうがうま)」とも言う。

五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)

- 意味・教訓:

程度の差はあっても、本質的には大差ないこと。

わずかな違いを取り上げて他を非難することの愚かさを指摘する。 - 使用例:

「彼の遅刻を責めているが、君も締め切り破りの常習犯だ。五十歩百歩だよ。」 - 由来:

戦場で五十歩逃げた兵士が、百歩逃げた兵士を臆病だと笑ったという孟子の逸話から。

画竜点睛(がりょうてんせい)

- 意味・教訓:

物事の最も重要な最後の仕上げ。それが加わることで全体が見事に完成すること。 - 使用例:

「素晴らしいプレゼンだったが、最後の決め手となる一言が、まさに画竜点睛だった。」 - 補足:

「画竜点睛を欠く」は、最後の肝心な点が抜けているために不完全であることを意味する。

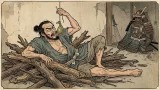

臥薪嘗胆(がしんしょうたん)

- 意味・教訓:

目的を達成するために、苦労や困難に耐え忍ぶこと。特に、復讐や雪辱を果たすために苦難を乗り越えること。 - 使用例:

「彼はライバルに敗れた悔しさを胸に、臥薪嘗胆の日々を送って練習に励んだ。」 - 由来:

中国春秋時代、呉王夫差が薪の上で寝て父の仇を忘れず、越王勾践が苦い肝を嘗めて屈辱を忘れないようにした故事から。

大器晩成(たいきばんせい)

- 意味・教訓:

大きな器が完成するまでに時間がかかるように、真に偉大な人物も大成するのが遅いということ。 - 使用例:

「彼は40歳を過ぎてから作家として認められた。まさに大器晩成型の人物だ。」

四面楚歌(しめんそか)

- 意味・教訓:

周囲がすべて敵や反対者で、味方がおらず孤立している状態。 - 使用例:

「会議で彼の意見に賛同する者は誰もおらず、彼は四面楚歌の状況に陥った。」 - 由来:

楚の項羽が漢軍に囲まれた際、四方から故郷である楚の歌が聞こえてきて、味方がみな漢に降伏したと絶望した故事から。

背水の陣(はいすいのじん)

- 意味・教訓:

川や海を背にして陣を敷き、退路を断つこと。転じて、絶体絶命の状況で、決死の覚悟で事に臨むこと。 - 使用例:

「このプロジェクトが失敗すれば会社が傾く。まさに背水の陣で取り組むしかない。」 - 由来:

漢の韓信が、わざと川を背にして陣を敷き、兵士たちが退却できない状況で必死に戦い勝利した故事から。

漁夫の利(ぎょふのり)

- 意味・教訓:

二者が争っている間に、関係のない第三者が労せず利益を得ること。 - 使用例:

「A社とB社が値下げ合戦で消耗した隙を突き、C社がシェアを奪った。まさに漁夫の利だ。」

虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけつにいらずんばこじをえず)

- 意味・教訓:

虎の住む穴に入るような危険を冒さなければ、虎の子供(宝)は手に入らない。大きな成果を得るには、相応の危険や困難に立ち向かう必要があるということ。 - 使用例:

「起業はリスクが高いが、虎穴に入らずんば虎子を得ずだ。挑戦してみる価値はある。」

朝三暮四(ちょうさんぼし)

- 意味・教訓:

目先の違いに気を取られて、結果が同じであることに気づかないこと。また、言葉巧みに人をだますこと。 - 使用例:

「結局、総支払額は同じなのに、月々の支払額が安いプランに飛びつくのは朝三暮四かもしれない。」 - 由来:

猿使いが猿にトチの実を「朝に三つ、暮れに四つ」やると言うと猿が怒り、「朝に四つ、暮れに三つ」やると言うと喜んだという故事から。

蛇足(だそく)

- 意味・教訓:

付け加える必要のない、余計なもの。かえって価値を損なうもの。 - 使用例:

「彼のスピーチは完璧だったが、最後の自慢話はまさに蛇足だった。」 - 由来:

蛇の絵を早く描く競争で、最初に描き終えた者が余計な足を描き加えて負けたという故事から。「画蛇添足(がだてんそく)」とも言う。

矛盾(むじゅん)

- 意味・教訓:

二つの事柄が食い違っていて、つじつまが合わないこと。 - 使用例:

「彼の『節約したい』という言葉と、高級車を買うという行動は矛盾している。」 - 由来:

どんな盾も突き通す「矛(ほこ)」と、どんな矛も防ぐ「盾(たて)」を売っていた商人の話から。

杞憂(きゆう)

- 意味・教訓:

取り越し苦労。無用な心配をすること。 - 使用例:

「『もし飛行機が落ちたら』と考えるのは、杞憂だと分かってはいるが、心配だ。」 - 由来:

中国の杞の国の人が「天が落ちてきたらどうしよう」と心配し続けたという故事から。

守株(しゅしゅ)

- 意味・教訓:

古い習慣ややり方に固執し、時代の変化に対応できないこと。偶然の成功体験に頼り、進歩がないこと。 - 使用例:

「過去の成功体験にこだわり、新しい手法を拒むのは、守株のそしりを免れない。」 - 由来:

偶然切り株にぶつかって死んだ兎を待ち続け、農作業をやめてしまった男の故事から。「守株待兎(しゅしゅたいと)」とも。

他山の石(たざんのいし)

- 意味・教訓:

他人の良くない言行や失敗も、自分を向上させるための参考や戒めになるということ。 - 使用例:

「ライバル社の失敗事例を他山の石として、自社の経営戦略を見直そう。」

玉石混淆(ぎょくせきこんこう)

- 意味・教訓:

優れたもの(玉)と劣ったもの(石)が、入り混じっている状態。 - 使用例:

「インターネット上の情報は玉石混淆なので、取捨選択する能力が必要だ。」

推敲(すいこう)

- 意味・教訓:

詩や文章の字句を何度も練り直し、より良いものにすること。 - 使用例:

「大事なプレゼン資料なので、提出前によく推敲しておこう。」 - 由来:

中国の詩人賈島が、「僧は推す月下の門」か「僧は敲く月下の門」かで悩み、韓愈に相談した故事から。

登竜門(とうりゅうもん)

- 意味・教訓:

立身出世や成功につながる、重要な関門。 - 使用例:

「この新人賞は、若手作家にとっての登竜門と言われている。」 - 由来:

黄河の急流「竜門」を登りきった鯉は竜になるという伝説から。

羊頭狗肉(ようとうくにく)

- 意味・教訓:

見かけ(看板)は立派だが、中身(実態)が伴わないこと。 - 使用例:

「立派な公約を掲げていたが、実際の政策は羊頭狗肉も甚だしい。」 - 由来:

羊の頭を看板に掲げて、実際には犬の肉を売っていたという故事から。

温故知新(おんこちしん)

- 意味・教訓:

古い事柄(故き)を研究し、そこから新しい知識や意義(新しき)を見出すこと。 - 使用例:

「歴史小説を読むことは、現代社会を考える上で温故知新のヒントを与えてくれる。」 - 出典:

『論語』

完璧(かんぺき)

- 意味・教訓:

欠点や不足が全くなく、非常に優れていること。 - 使用例:

「彼の演技は、非の打ち所がない完璧なものだった。」 - 由来:

藺相如が、趙の宝玉「和氏の璧(へき)」を傷一つつけずに秦から持ち帰った故事から。

蛍雪の功(けいせつのこう)

- 意味・教訓:

苦労して学問に励み、その結果として成功すること。 - 使用例:

「彼は働きながら夜間大学を卒業した。まさに蛍雪の功が実ったのだ。」 - 由来:

晋の車胤が蛍の光で、孫康が雪の明かりで書物を読んで勉強した故事から。

捲土重来(けんどちょうらい)

- 意味・教訓:

一度敗れたり失敗したりした者が、再び勢力を盛り返して攻めてくること。 - 使用例:

「前回の選挙で大敗した候補者が、捲土重来を期して(誓って)再び立候補した。」 - 読み方注意:

「けんどじゅうらい」ではなく「けんどちょうらい」。

助長(じょちょう)

- 意味・教訓:

不必要な手助けをして、かえって害を与えること。成長を促そうとして逆効果になること。

(※悪い意味で使う) - 使用例:

「過度な甘やかしは、かえって子供の依存心を助長することになる。」 - 由来:

宋の国の人が、苗の成長を早めようとして苗を引き抜き、枯らしてしまった故事から。

白眉(はくび)

- 意味・教訓:

同種のものの中で、最も優れている人や物。 - 使用例:

「数ある展示作品の中でも、彼の大作は白眉の出来栄えだ。」 - 由来:

蜀の馬氏の五人兄弟は皆優秀だったが、特に眉に白い毛があった馬良が最も優れていた故事から。

覆水盆に返らず(ふくすいぼんにかえらず)

- 意味・教訓:

一度してしまったことは、取り返しがつかないことのたとえ。 - 使用例:

「口から出た言葉は元に戻せない。まさに覆水盆に返らずだ。」 - 由来:

周の太公望が、離縁した妻から復縁を迫られた際、盆の水をこぼして「この水を元に戻せるか」と問い詰めた故事から。

竜頭蛇尾(りゅうとうだび)

- 意味・教訓:

初めは竜の頭のように勢いが盛んだが、終わりは蛇の尾のように振るわなくなること。 - 使用例:

「鳴り物入りで始まったプロジェクトが、資金難で竜頭蛇尾に終わった。」

鶏鳴狗盗(けいめいくとう)

- 意味・教訓:

鶏の鳴き真似や犬のように忍び込むこと。転じて、一見つまらない技能や特技でも、時には大きな役割を果たすことがあるというたとえ。 - 使用例:

「趣味の動画編集が、会社のPR動画作成で役立つとは。まさに鶏鳴狗盗だ。」 - 由来:

中国春秋時代、斉の孟嘗君が秦に捕らえられた際、鶏の鳴き真似が得意な家臣と、犬のように忍び込むのが得意な家臣の助けで脱出したという故事から。

次のページは、

「人間関係に関する有名な故事成語」

「努力・行動に関する有名な故事成語」

「状況・状態に関する有名な故事成語」

「故事成語を効果的に使うためのヒント」等です。

コメント