「豚もおだてりゃ木に登る」、どこかユーモラスで、一度聞いたら忘れられない響きを持つこのことわざ。皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。

普段はのんびりしている豚が、おだてられて木に登ってしまうなんて、ちょっと想像しにくい光景ですよね。

この一風変わった表現には、一体どのような意味や教訓が込められているのでしょうか。

今回は、「豚もおだてりゃ木に登る」の意味や由来、使い方、そして似たような言葉や英語での表現などを、分かりやすく解説していきます。

「豚もおだてりゃ木に登る」の意味・教訓

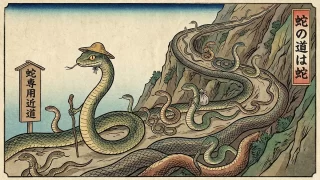

「豚もおだてりゃ木に登る」とは、おだてられると、普段はできないようなことや、柄にもないことまでしてしまうことがある、という意味のことわざです。

木に登る能力がない豚でさえ、褒められたり、そそのかされたりすると、その気になって普段では考えられないような行動をとってしまう、という状況を比喩的に表しています。

この言葉は、主に二つの側面を持っています。

- 肯定的な側面:人は褒められたり期待されたりすることで、持っている能力以上の力を発揮することがある、という教え。励ましや適切な働きかけが、人の可能性を引き出すことを示唆しています。

- 否定的な側面:おだてに乗りやすく、実力もないのに調子に乗ってしまう人を揶揄(やゆ)する意味合い。また、おだてることで人を意のままに操ろうとする状況への皮肉としても使われます。

どちらの意味で使われるかは、文脈や状況によって判断する必要があります。

「豚もおだてりゃ木に登る」の語源

このことわざの明確な語源や由来を示す文献などは、残念ながら見つかっていません。比較的新しい時代に生まれた言葉と考えられています。

一説には、怠け者や能力の低い者の例えとして「豚」を用い、「おだてる」という行為がいかに大きな影響力を持つかを強調するために、「木に登る」というあり得ない状況を組み合わせたのではないか、と言われています。

人を豚に例える表現はやや失礼にあたる可能性もありますが、そのインパクトの強さから、おだてることの効果(良くも悪くも)を示す表現として広まったのかもしれません。

「豚もおだてりゃ木に登る」が使われる場面と例文

このことわざは、日常会話やビジネスシーンなど、様々な場面で使われます。

- 人を励ましたり、やる気を引き出したりする場面(肯定的な意味)

- おだてに乗って調子づいている人をたしなめたり、皮肉ったりする場面(否定的な意味)

- お世辞や甘い言葉に簡単に乗ってしまう状況を客観的に表現する場面

例文

- 「最初は自信なさそうだった彼も、みんなで褒めたら素晴らしい企画書を完成させたよ。まさに豚もおだてりゃ木に登るだね。」(肯定的な例)

- 「あいつは少し褒められただけですぐ有頂天になる。まさに豚もおだてりゃ木に登るだな。」(否定的な例)

- 「彼女のセールストークは実に見事で、豚もおだてりゃ木に登ると言うけれど、つい私も契約してしまったよ。」(客観的な状況説明)

- 「彼をやる気にさせるには、少し大げさに褒めるのがコツだよ。豚もおだてりゃ木に登るって言うじゃないか。」(人を動かす方法として)

「豚もおだてりゃ木に登る」の類義語・関連語

「豚もおだてりゃ木に登る」と似た意味を持つ言葉や、関連する表現を見てみましょう。

- 赤子も煽(おだ)てにゃ踊り出す:おだてられれば、分別(ふんべつ)のない赤ん坊でさえ踊り出す。おだてには誰でも乗りやすいことのたとえ。「豚も〜」より、おだてに乗る対象を単純なものとして描いている。

- おだてられるとどこまでも:おだてられると、際限なく調子に乗ってしまうこと。「豚も〜」が「能力以上のことをする」点に焦点があるのに対し、こちらは「調子に乗る度合い」を強調する。

- おだてる:相手を褒めて、得意な気持ちにさせること。そそのかすこと。

- おだてに乗る:おだてられて、いい気になること。調子に乗ること。

「豚もおだてりゃ木に登る」の対義語

反対の意味を持つ言葉としては、以下のようなものが考えられます。

- 実るほど頭を垂れる稲穂かな(みのるほどこうべをたれるいなほかな):学問や徳が深まるほど、かえって謙虚になることのたとえ。おだてられても謙虚さを失わない姿勢は、「豚も〜」とは対照的。

- 能ある鷹は爪を隠す:実力のある者は、それをむやみにひけらかさないことのたとえ。おだてられても安易に能力を見せびらかさない点で、「豚も〜」と対極にある。

- 身の程を知る:自分の能力や立場をわきまえること。おだてに乗って分不相応な行動をとる「豚も〜」とは逆の態度。

「豚もおだてりゃ木に登る」の英語での類似表現

英語で「豚もおだてりゃ木に登る」のニュアンスに近い表現を探してみましょう。

- Flattery will get you anywhere.

- 意味:お世辞を言えば、どこへでも行ける(=お世辞は非常に効果的だ)。

- おだてることの効力を示す点で共通しますが、「豚も〜」が持つ「柄にもないことをする」というニュアンスは薄いかもしれません。

- Even a pig could climb a tree if it were flattered enough.

- 意味:(もし十分に褒められれば)豚でさえ木に登ることができるだろう。

- 日本語のことわざを直訳的に表現したものですが、英語圏で一般的なことわざではありません。意味合いは近いですが、やや説明的な響きになります。

完全に一致する英語のことわざを見つけるのは難しいですが、”Flattery”(お世辞、おだて)の持つ力を表現する言い回しは存在します。

まとめ – 「豚もおだてりゃ木に登る」から学ぶ現代の知恵

「豚もおだてりゃ木に登る」は、おだてられると人は普段以上の力を発揮したり、逆に調子に乗ってしまったりするという、人間の性質をユーモラスに描いたことわざです。

この言葉は、人を励まし、成長を促す「褒める力」の大切さを示唆する一方で、根拠のないおだてや甘い言葉に惑わされることへの警鐘も鳴らしています。

現代社会においても、適切な称賛が人のモチベーションを高めることは間違いありません。

しかし、相手を見下したようなおだてや、無責任なそそのかしは、人間関係を損なう可能性もあります。

この言葉を心に留め、人を動かす言葉の力を理解しつつ、誠実さと思いやりを持ったコミュニケーションを心がけることが大切ではないでしょうか。また、自分自身がおだてに乗って足元をすくわれないよう、客観的な視点を持つことも忘れないようにしたいものです。

コメント