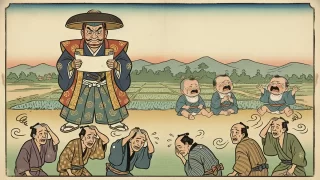

どれほど正当な主張をしていたとしても、敗北した瞬間に周囲の風向きが変わり、非難の的にされてしまう。

逆に、強引な手段であっても成功さえ収めれば、すべてが「正解」として称賛される。

そんな、世間の評価がいかに結果のみに左右されるかという理不尽な現実を、

「勝てば官軍、負ければ賊軍」(かてばかんぐん、まければぞくぐん)と言います。

正義が勝つのではなく、勝った者が正義を定義するという、歴史の裏側にある冷徹な真理を突いた言葉です。

意味・教訓

「勝てば官軍、負ければ賊軍」とは、勝負に勝った者は正義と見なされ、負けた者は悪者として扱われるという意味です。

物事の是非や正しさよりも、最終的な勝敗の結果によって世間の評価が決まってしまうことへの皮肉や諦めが込められています。

どんなに立派な理想を掲げても、失敗すれば「反逆者」や「無能」という烙印を押され、逆に道理に合わないことでも成功すれば「正義」や「英雄」として正当化される世の習いを表しています。

語源・由来

「勝てば官軍、負ければ賊軍」の由来は、幕末から明治維新にかけての激動の時代にあります。

かつて徳川幕府を支えた軍勢は、鳥羽・伏見の戦いで敗北したことにより、一夜にして「賊軍(朝廷に逆らう賊)」という汚名を着せられました。

一方で、勝利した薩摩・長州を中心とする新政府軍は「官軍(正統な政府の軍)」として、その後の日本の歴史と正義を定義していったのです。

このように、武力闘争において勝利した側が権力を握り、自分たちに都合の良い「正義」を作り上げてきた歴史的現実から、この言葉が広く使われるようになりました。

「江戸いろはかるた」などの読み札に採用されたことで、民衆の間にも深く定着したと言われています。

使い方・例文

結果がすべてを正当化してしまう場面や、不条理な評価の逆転が起きた際に使われます。

ビジネスの成功、選挙の結果、あるいはスポーツの勝敗など、シビアな競争社会の描写に適しています。

例文

- どんなに優れた企画も、失敗すれば非難の的となる。まさに「勝てば官軍、負ければ賊軍」だ。

- 強引なやり方でも、成功さえすれば称賛される。「勝てば官軍、負ければ賊軍」の世の中だ。

- 「勝てば官軍、負ければ賊軍と言うが、負けた側の努力も評価されるべきだ」と先生が語った。

- 落選した途端に政策まで否定されるのは、まさに「勝てば官軍、負ければ賊軍」の論理だ。

文学作品・メディアでの使用例

『竜馬がゆく』(司馬遼太郎)

幕末の動乱期を舞台にした本作では、昨日までの英雄が今日は賊軍として追われる不条理な世情が描かれています。

「世の中は、勝てば官軍、負ければ賊軍というが、それも度がすぎると歴史そのものが嘘になる」

類義語・関連語

「勝てば官軍、負ければ賊軍」と似たニュアンスを持つ言葉には、以下のようなものがあります。

- 無理が通れば道理が引っ込む(むりがとおればどうりがひっこむ):

道理に合わないことでも、権力や力がある者の主張が押し通され、正しい理屈が通用しなくなること。 - 成敗は時の運(せいはいはときのうん):

成功するか失敗するかは、実力だけでなくその時の運にも左右されるということ。 - 勝てば官軍(かてばかんぐん):

「勝てば官軍、負ければ賊軍」を省略した形。

勝てば何をやっても許される、という側面を強調する際に使われます。

対義語

「勝てば官軍、負ければ賊軍」とは対照的な、結果に左右されない価値観を示す言葉です。

- 天網恢恢疎にして漏らさず(てんもうかいかいそにしてもらさず):

天の張る網は目が粗いようだが、悪人を決して逃しはしない。勝敗に関わらず、悪事は必ず裁かれるという考え方。 - 実るほど頭を垂れる稲穂かな(みのるほどこうべをたれるいなほかな):

成功して力を得たときこそ、増長せずに謙虚であるべきだという戒め。 - 正義は勝つ(せいぎはかつ):

たとえ一時的に敗北しても、最終的には正しい側が勝利するという信念を表す言葉。

英語表現

「勝てば官軍、負ければ賊軍」を英語で表現する場合、歴史の主導権や力の支配に関する言葉が使われます。

History is written by the victors.

- 意味:「歴史は勝者によって書かれる」

- 解説:勝った側が自分たちに都合よく事実を記録するため、後世には勝者の正義だけが伝わるという、この言葉の核心を突いた表現です。

- 例文:

Don’t forget that history is written by the victors.

(歴史は勝者によって書かれるということを忘れるな。)

Might makes right.

- 意味:「力は正義なり」

- 解説:腕力や権力を持っている者が、自分の行動を「正しい」と決めつけることができるという皮肉な表現です。

- 例文:

In this competitive market, it seems like might makes right.

(この競争の激しい市場では、力こそが正義であるかのようだ。)

補足トリビア:歴史の敗者への眼差し

「勝てば官軍、負ければ賊軍」という言葉は、単に勝者を称えるものではなく、むしろ「負けた側にだって正義はあったはずだ」という、歴史の敗者に対する日本人の同情心や批判精神が込められています。

例えば、新選組や会津藩は歴史上「賊軍」とされましたが、現代ではその忠義や生き様が多くの物語で愛されています。

この言葉を口にするとき、私たちは「勝ったからといって本当に正しいとは限らない」という、斜めから世の中を見る視点を共有しているのかもしれません。

まとめ

「勝てば官軍、負ければ賊軍」は、評価が結果に支配されるという世の中のシビアな一面を映し出した言葉です。

私たちはつい、成功者だけを「正しい」と信じてしまいがちですが、この言葉は「正義は勝敗で決まるほど単純なものではない」という警鐘も鳴らしています。

表面的な勝ち負けの裏に隠された真実や、敗者の側の主張にも目を向ける余裕を持つことで、物事の本質をより深く見極められるようになることでしょう。

コメント