私たちの周りには、動物にまつわる多くのことわざや慣用句が存在します。中でも、ヘビ(蛇)、カエル(蛙)、トカゲ(蜥蜴)、カメ(亀)といった爬虫類や両生類は、その独特な生態や姿から、昔から様々な教訓や比喩表現に用いられてきました。

これらの言葉は、時に人間の本質を鋭く突いたり、状況を的確に表現したりする知恵として受け継がれています。

「爬虫類・両生類」に関連する言葉

「ヘビ・カエル・トカゲ」といった爬虫類や両生類というテーマに関連する、主なことわざや慣用句、四字熟語などを、生き物別に分類して紹介します。

ヘビ(蛇)に関連する言葉

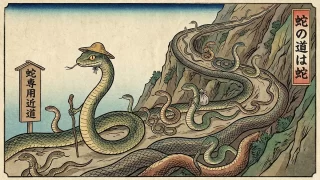

- 蛇の道は蛇(じゃのみちはへび):

同類の者どうしは、互いのすることがよくわかるというたとえ。 - 蛇に噛まれて朽ち縄に怖じる(じゃにかまれてくちなわにおびじる):

一度ひどい目に遭うと、それに似たものを見ただけで怖がるようになることのたとえ。 - 蛇に睨まれた蛙(へびににらまれたかえる):

恐怖ですくんでしまい、身動きがとれなくなることのたとえ。 - 蛇の生殺し(へびのなまごろし):

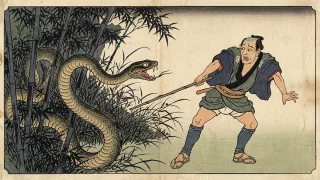

物事に決着をつけず、中途半端な状態で相手を苦しめること。 - 藪をつついて蛇を出す(やぶをつついてへびをだす):

余計なことをして、かえって災いを招くことのたとえ。「藪蛇(やぶへび)」とも言います。 - 長蛇の列(ちょうだのれつ):

蛇のように長く(長蛇)うねうねと続いている行列のこと。 - 蛇蝎の如く嫌う(だかつのごとくきらう):

まるでヘビやサソリ(蝎)を見るように、非常に強く嫌うこと。 - 打草驚蛇(だそうきょうだ):

草を打って蛇を驚かす意から、一方を罰することで、他方に警告を与えること。また、余計なことをして相手に感づかれること。 - 竜頭蛇尾(りゅうとうだび):

初めは竜の頭のように勢いが盛んだが、終わりは蛇の尾のように振るわなくなること。 - 蛇心仏口(じゃしんぶっこう):

心は蛇のように邪悪だが、口では仏のように親切なことを言うこと。 - 蛇足(だそく):

あっても益がない、余計なもの。蛇の絵に足を書き加えて台無しにした故事から。 - 杯中の蛇影(はいちゅうのだえい):

盃に映った蛇の影を本物と思い込み病気になった故事から、疑いの心が生じると、何でもないことにもおびえることのたとえ。

カエル(蛙)に関連する言葉

(※カエルは両生類に分類されます)

- 蛙の子は蛙(かえるのこはかえる):

子は親に似るもので、平凡な親から非凡な子は出ないというたとえ。 - 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず):

ごく狭い世界や知識にとらわれ、広い世界があることを知らないことのたとえ。 - 蛙の面に水(かえるのつらにみず):

どんな仕打ちを受けても、まったく平気でいることのたとえ。 - 蛙の行列(かえるのぎょうれつ):

まとまりがなく、ばらばらな行列や集団のこと。 - 茹でガエル(ゆでガエル):

緩やかな環境変化に対応できず、危機に気づかないことのたとえ。

トカゲ(蜥蜴)に関連する言葉

(※トカゲは爬虫類に分類されます)

- トカゲの尻尾切り(とかげのしっぽきり):

本体を守るため、あるいは事態を収拾するために、一部分を切り捨てて逃げること。

カメ(亀)・スッポン(鼈)に関連する言葉

(※カメ・スッポンは爬虫類に分類されます)

- 亀の甲より年の劫(かめのこうよりとしのこう):

亀の硬い甲羅よりも、長く生きてきた経験(年の功)のほうが確かで尊いということ。 - 鶴は千年、亀は万年(つるはせんねんかめはまんねん):

長寿でめでたいことのたとえ。 - 亀毛兎角(きもうとかく):

亀に毛が生え、兎に角が生える意から、現実にはあり得ないことのたとえ。 - 月とスッポン(つきとすっぽん):

二つのものの間に大きな差があり、比べものにならないことのたとえ。

ワニ(鰐)に関連する言葉

(※ワニは爬虫類に分類されます)

- ワニの涙(わにのなみだ):

偽りの涙や、見せかけの同情のこと。

まとめ – 爬虫類・両生類に関連する言葉を学ぶ

ヘビ、カエル、カメなどの爬虫類・両生類に関連する言葉には、それぞれの生き物が持つイメージが色濃く反映されています。

恐怖や災い(蛇)、狭い世界(蛙)、長寿や経験(亀)、あるいは自己防衛(トカゲ)など、実に多様な教訓や比喩が込められています。これらの言葉は、人間社会や心理を鋭く捉える、先人たちの知恵と言えるでしょう。

コメント