物事が終わる瞬間、その人の本質が表れると言われます。どれほど華やかに活躍しても、最後が乱雑であれば、周囲に残る印象は曇ってしまいます。

大切なのは、終わりを惜しむ心よりも、その場所や人々への敬意を形にすること。

そんな引き際の美学を、「立つ鳥跡を濁さず」(たつとりあとをにごさず)と言います。

意味・教訓

「立つ鳥跡を濁さず」とは、立ち去る者は自分がいた場所や関わった物事をきれいに後始末すべきであるという意味です。

単に物理的な場所を掃除するだけでなく、組織を離れる際の仕事の引き継ぎや、人間関係の整理など、後に残る人々へ迷惑をかけない責任ある振る舞いの大切さを説いています。

潔く、美しい終わり方を良しとする日本的な教訓です。

語源・由来

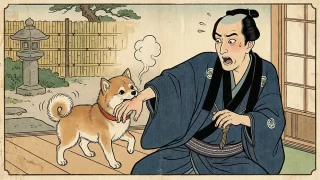

「立つ鳥跡を濁さず」の由来は、水面から飛び立つ水鳥の習性にあります。

カモやサギなどの水鳥が水面から空へ飛び立つ際、羽ばたきで水を濁らせることなく、静かに、そして鮮やかに去っていく様子から生まれました。その姿を人間の引き際の美しさに例えたものです。

特定の文献に出典がある故事成語ではなく、古くからの日本人の自然観察から生まれた表現です。

江戸時代の『いろはかるた』に採用されたことで、道徳的な教訓として広く定着しました。

使い方・例文

場所を移動する時や、組織・役割を離れる際の責任感やマナーを示す場面で使われます。

例文

- 退職にあたり、立つ鳥跡を濁さずの精神でデスクを磨き上げる。

- キャンプ場を元より美しく清掃し、立つ鳥跡を濁さずで帰る。

- 借りた部屋を隅々まで掃除し、立つ鳥跡を濁さずを実践する。

- 完璧な引き継ぎ資料を用意して、立つ鳥跡を濁さずに徹する。

類義語・関連語

「立つ鳥跡を濁さず」と似た意味を持つ言葉には、以下のようなものがあります。

- 飛ぶ鳥跡を濁さず(とぶとりあとをにごさず):

意味は全く同じ。鳥の動作を「立つ」ではなく「飛ぶ」と表現したもの。 - 有終の美(ゆうしゅうのび):

物事を最後まで立派にやり遂げ、美しく締めくくること。 - 終わりよければすべて良し(おわりよければすべてよし):

結末さえ良ければ、そこに至る過程の問題は問題にならないということ。 - 去る者は日々に疎し(さるものはひびにうとし):

親しかった人も別れて日が経てば忘れられるものだという現実。

対義語

「立つ鳥跡を濁さず」とは対照的な意味を持つ言葉には、以下のようなものがあります。

- 後は野となれ山となれ(あとはのとなれやまとなれ):

自分が去った後のことは、どうなっても構わないという無責任な態度。 - 後足で砂をかける(あとあしですなをかける):

恩義のある場所を去る際に、さらに迷惑をかけたり裏切ったりすること。 - 旅の恥はかき捨て(たびのはじはかきすて):

旅先などの知人がいない場所では、どんなに恥知らずなことをしても構わないという考え。

英語表現

「立つ鳥跡を濁さず」を英語で表現する場合、以下の定型句が適切です。

It is an ill bird that fouls its own nest.

「自分の巣を汚すのは悪い鳥だ」

自分が所属していた場所や評判を、自ら汚すような真似をすべきではないという戒め。

- 例文:

He made sure his files were in order before quitting, knowing it is an ill bird that fouls its own nest.

(彼は自分の評判を汚さぬよう、退職前に資料を整えた。)

Leave a place better than you found it.

「見つけた時よりも美しくして去りなさい」

物理的な掃除や環境への配慮、マナーとしての後始末を強調する際に使われる、欧米で非常に一般的なフレーズです。

- 例文:

When you finish your picnic, please leave the park better than you found it.

(ピクニックが終わったら、公園を来た時よりもきれいにして帰ってください。)

まとめ

「立つ鳥跡を濁さず」は、終わりの瞬間にこそ、その人の品格が宿ることを教えてくれます。

単なる掃除の習慣にとどまらず、それまでお世話になった環境への感謝を形にすること。

その誠実な姿勢は、後に残る人々への最大の贈り物となり、あなた自身の新しい門出を清々しいものにしてくれることでしょう。

コメント