失ってから初めてその価値に気づき、どれほど悔やんでも過去に戻ることはできません。

特に対象が人である場合、手遅れになってから尽くそうとしても物理的に叶わない虚しさがあります。

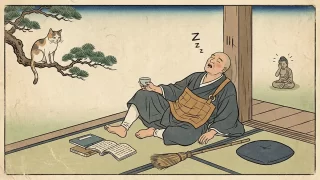

そんな取り返しのつかない後悔と戒めを、

「石に布団は着せられず」(いしにふとんはきせられず)と言います。

意味・教訓

「石に布団は着せられず」とは、親が死んでからでは孝行したくても手遅れであるという教訓です。

「石」は墓石を指し、「布団」は親へのいたわりや世話を象徴しています。

亡くなって冷たい墓石になってしまった親に、温かい布団をかけてあげることはできません。

このことから、親が健在なうちに真心を尽くすべきだということを説いています。

語源・由来

「石に布団は着せられず」の由来は、日本の伝統的な葬送文化と日常生活の対比にあります。

古くから、病床にある親の布団を整えることは、子が尽くせる具体的ないたわりの象徴でした。

一方で、亡くなった後の墓石は、いくら着飾らせても温もりを伝えることができない断絶を意味します。

この「生の温もり」と「死の冷たさ」の鮮烈な対比によって、孝行のタイミングを逃すことの悲劇を表現しています。

使い方・例文

「石に布団は着せられず」は、親を亡くした後の悔恨を語る際や、親が健在な人に対して今のうちに尽くすよう促す場面で使われます。

例文

- 元気なうちに旅行へ連れて行こう。石に布団は着せられずだ。

- 豪華な葬儀より生前の電話。石に布団は着せられずと言う。

- 石に布団は着せられず。感謝は今すぐ伝えるべきだ。

- 他界してから泣いても、石に布団は着せられずで届かない。

文学作品での使用例

『大菩薩峠』(中里介山)

大正から昭和にかけて執筆された長編時代小説です。

作中の「みちのくの巻」において、親が生きているうちにできる限りの孝行をしておくべきだという文脈で、この言葉が象徴的に語られています。

石に布団はきせられず、孝行のしたい時分に親はなし、とか言つて、死んでしまつてから、あれこれと悔やんでみても追付かぬことであるから、親の生きてゐる内に、出来る丈けの孝行をして置くがよい。

類義語・関連語

「石に布団は着せられず」と似た意味を持つ言葉には、以下のようなものがあります。

- 孝行のしたい時分に親はなし(こうこうのしたいじぶんにおやはなし):

親の恩に気づき、孝行ができるようになった時には、親はこの世にいないという悔恨の言葉。 - 風樹の嘆(ふうじゅのたん):

風が止もうとしても樹が揺れ続けるように、子が養おうと思っても親は待ってくれないという嘆き。 - 生前の一杯より死後の千杯(せいぜんのいっぱいよりしごのせんばい):

死後に多大な供え物をするより、生前に一杯の酒を飲ませるほうが価値があるということ。 - 墓に布団(はかにふとん):

「石に布団は着せられず」の短縮形。墓に布団を着せても意味がないということ。

対義語

「石に布団は着せられず」とは対照的な考え方を示す言葉には、以下のようなものがあります。

- 恩送り(おんおくり):

受けた恩を直接本人に返すのではなく、別の人へ送ることで繋いでいくこと。

親に返せなかった分を次世代に繋ぐという前向きな概念。

英語表現

「石に布団は着せられず」を英語で表現する場合、以下の表現がニュアンスとして近くなります。

We never know the love of a parent till we lose the parent.

直訳:「親を失うまで、親の愛(ありがたみ)はわからない」

親を失ってから初めてその大切さに気づくという、悔恨の情を表す際によく使われる格言です。

まとめ

「石に布団は着せられず」は、親が墓石になってからではどんな尽力も届かないという、切実な戒めです。

「いつか」という言葉で先延ばしにせず、今この瞬間にできる小さな孝行を大切にしたいものです。

この言葉に込められた無常観は、今を生きる私たちに、大切な人との時間の尊さを再確認させてくれることでしょう。

コメント