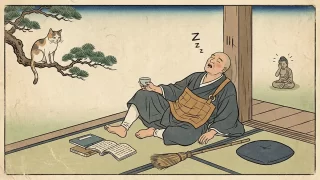

初めての育児に奔走する中で、周囲から「育てやすい理想的な生まれ順だね」と声をかけられることがあります。

上の子が女の子で、下の子が男の子という、古くから経験的に好まれてきた兄弟の構成を、

「一姫二太郎」(いちひめにたろう)と言います。

意味

「一姫二太郎」とは、一人目の子供が女の子で、二人目の子供が男の子であることは、親が育児をする上で最も楽で理想的であるという意味です。

- 一姫(いちひめ):一人目の子供が女の子であること。

- 二太郎(にたろう):二人目の子供が男の子(太郎)であること。

意味の核心は、単なる性別の組み合わせではなく「育てやすさ」という親の主観的なメリットにあります。

語源・由来

「一姫二太郎」の明確な出典となる古典や文献は存在せず、古くから日本人の生活の中で経験則として語り継がれてきた俗説です。

かつての日本では、女の子は男の子に比べておとなしく病気にも強いと考えられていました。

そのため、親が初めての育児に慣れるには女の子の方が適しているとされたのです。

また、上の子が女の子であれば、二人目の男の子が生まれた際に「小さな母親」として家事や育児を手伝ってくれるという、労働力としての期待も込められていました。

なお、江戸時代のいろはかるたに採用されたことで、庶民の間でも理想の家族像として広く定着しました。

使い方・例文

「一姫二太郎」は、主に家庭内の話題や親戚・知人との会話で、子供の生まれ順に言及する際に使われます。

例文

- 隣の家は「一姫二太郎」の兄弟で、お姉ちゃんがよく弟の面倒を見ている。

- 「一姫二太郎で理想的だね」と言われるが、実際は二人とも活発で毎日が戦いだ。

- 昔の人は、育てやすさの観点から「一姫二太郎」を勧めたものだ。

誤用・注意点

「一姫二太郎」には、現代において非常に間違いやすい二つの注意点があります。

人数の誤解

最も多い誤用が、「女の子が一人、男の子が二人」という人数の合計と勘違いするケースです。

「二太郎」の「二」は人数のことではなく、「二番目の子供」という「順番」を指しています。

そのため、合計が三人兄妹になるという意味ではありません。

現代の価値観への配慮

この言葉は「女の子は育てやすく、弟の面倒を見るもの」という性別による固定観念(ジェンダーステレオタイプ)に基づいています。

現代では「男の子だから」「女の子だから」という決めつけを避ける傾向があるため、相手の教育方針や価値観が分からない場面で安易に「理想的だ」と決めつけるのは、控えたほうが無難でしょう。

類義語・関連語

「一姫二太郎」と似た文脈や、家族構成に関連して使われる言葉を紹介します。

- 内助の功(ないじょのこう):

家庭内での妻の支えが、夫の成功を助けること。家族の役割に期待するニュアンスで関連します。 - 総領の甚六(そうりょうのじんろく):

長男や長女は大事に育てられるため、おっとりしていて弟や妹より頼りない場合があるということ。

英語表現

「一姫二太郎」を英語で表現する場合、決まったことわざはないため、説明的な言い回しを用います。

A girl first and then a boy.

- 意味:「最初に女の子、次に男の子」

- 解説:最も一般的で平易な説明です。

- 例文:

People often say the ideal family is a girl first and then a boy.

(理想の家族は一姫二太郎だとよく言われます。)

A daughter followed by a son.

- 意味:「娘の後に息子が続く」

- 解説:順序を明確にする際によく使われる表現です。

- 例文:

They have the perfect combination of a daughter followed by a son.

(彼らは一姫二太郎という完璧な組み合わせの子供がいる。)

豆知識:なぜ「二太郎」と呼ぶのか

「一姫二太郎」の「二太郎」という表現には、当時の家族観や数え方のルールが明確に反映されています。

1. 「誕生順」と「性別順」の組み合わせ

この言葉の「二」は、あくまで親から見た「出産の順番」を指しています。

一方で「太郎」は、その家における「初めての男の子(長男)」を指す代名詞です。

つまり、「二番目に生まれる子は、跡取りとなる長男(太郎)であるのが望ましい」という、当時の家制度における理想がこの短いフレーズに凝縮されているのです。

2. 「太郎」が持つ「男の子」の代表性

かつて「太郎」という名は、単なる名前を超えて「元気な男の子」「立派な跡継ぎ」の象徴でした。

一人目が「姫(女の子)」であれば、次に生まれる男の子は必然的にその家の「太郎(長男)」になります。

そのため、二番目の子であっても「二郎」ではなく、おめでたい長男誕生を祝う意味を込めて、あえて「太郎」という語が選ばれたと考えられています。

まとめ

「一姫二太郎」は、一人目が女の子、二人目が男の子という、古くから育てやすいとされてきた子供の順番を指す言葉です。

現代では人数の勘違いや、性別への固定観念といった側面で注意が必要な言葉でもあります。

しかし、初めての育児で不安な親にとって「まずは女の子で良かったね」と励ますような、人々の温かな知恵が込められた言葉とも言えるでしょう。

家族の形が多様化する現代においても、歴史的な家族観を知る上での興味深いキーワードと言えるかもしれません。

コメント