古来より日本人の暮らしと深く結びついてきた「魚」。

海に囲まれた島国である日本では、魚は食生活だけでなく、文化や言葉の中にも深く根付いています。

日本語には、魚の生態や習性、人と魚との関わりから生まれた、ことわざ、慣用句、故事成語が数多く存在します。これらの言葉は、人生の教訓、人間関係の機微、処世術など、様々な状況や感情を巧みに表現しています。

今回は、日常会話や文章でも役立つ、「魚」に関係する有名な言葉を集め、その意味や由来とともにご紹介します。

「魚」に関することわざ

- 釣った魚に餌はやらぬ(つったさかなにえさはやらぬ):

一度自分のものにした人や物に対しては、手に入れる前ほどには関心や配慮を示さなくなることのたとえ。 - 腐っても鯛(くさってもたい):

優れた価値を持つものは、多少状態が悪くなってもその本質的な価値を失わないことのたとえ。 - 鯛の尾より鰯の頭(たいのおよりいわしのあたま):

大きな集団の中で末端にいるよりも、小さな集団でも長となる方が良いということ。鶏口牛後(けいこうぎゅうご)。 - 鰯の頭も信心から(いわしのあたまもしんじんから):

つまらないものでも、それを信仰する人にとっては非常に尊いものに思われることのたとえ。信じる力の強さ。 - 逃がした魚は大きい(にがしたさかなはおおきい):

手に入れ損なったものは、実際よりもはるかに良く、価値のあるものだったように思われることのたとえ。 - 雑魚の魚交じり(ざこのととまじり):

価値のないものや、つまらない人物が、優れたものや人物の中に混ざっていること。 - 水清ければ魚棲まず(みずきよければうおすまず):

あまりに清廉潔白すぎると、かえって人に親しまれず孤立してしまうことのたとえ。 - 魚の目に水見えず、人の目に空見えず(うおのめにみずみえず、ひとのめにそらみえず):

あまりに身近にあるものは、かえってその存在や大切さに気づきにくいことのたとえ。 - 大魚は小池に棲まず(たいぎょはしょうちにすまず):

優れた能力を持つ人は、窮屈な環境ではその力を十分に発揮できないことのたとえ。 - 秋刀魚が出ると按摩が引っ込む(さんまがでるとあんまがひっこむ):

秋になり栄養豊富なサンマが多く出回ると病人が減り、按摩の仕事が少なくなることから、季節の変化や特定の出来事が他の事柄に影響を及ぼすことのたとえ。 - 目高も魚のうち(めだかもさかなのうち):

どんなに小さくつまらないものでも、その種類の一つには違いないこと。取るに足らないものも軽んじてはならないという教え。(目高=メダカ)。

「魚」に関する慣用句

- 水を得た魚(みずをえたさかな):

自分に合った環境や活躍の場を得て、生き生きと能力を発揮する様子。 - 魚が水を離れたよう(さかながみずをはなれたよう):

本来いるべき場所を離れて、苦しみもがく様子。力を発揮できない状態のたとえ。 - まな板の上の鯉(まないたのうえのこい):

どうすることもできず、相手のなすがままになるしかない絶体絶命の状況にあることのたとえ。 - 魚心あれば水心(うおごころあればみずごころ):

相手が好意を示せば、こちらもそれに応じた好意を示す用意があるということ。相手の出方次第であるさま。 - 海老で鯛を釣る(えびでたいをつる):

わずかな元手や労力で、大きな利益や価値のあるものを得ることのたとえ。 - 鯖を読む(さばをよむ):

実際の数をごまかして、自分に都合の良いように言うこと。年齢をごまかす際などにも使う。 - とどのつまり:

いろいろな経緯を経たうえでの最終的な結論や結果。結局。行き着くところ。(魚のボラの成長名から) - 鵜の目鷹の目(うのめたかのめ):

獲物を狙う鵜や鷹のように、物を探し出そうと鋭い目つきで熱心になる様子。 - 喉に魚の骨が刺さる/骨が刺さる(のどにさかなのほねがささる/ほねがささる):

心に引っかかりがあり、気になって仕方がない状態のたとえ。 - 金魚の糞(きんぎょのふん):

いつも特定の人にくっついて回り、付和雷同する人を軽蔑していう言葉。 - 釜中の魚(ふちゅうのうお):

釜の中で煮られるのを待つ魚のように、死や破滅が目前に迫っている、非常に危険な状態のこと。

「魚」に関する故事成語

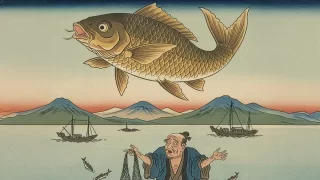

- 登竜門(とうりゅうもん):

立身出世や成功につながる、突破することが難しい重要な関門のこと。

(黄河の急流(竜門)を登りきった鯉は竜になるという伝説から) - 鯉の滝登り(こいのたきのぼり):

困難を乗り越えて、立身出世することのたとえ。(登竜門の故事に関連) - 池魚の殃(ちぎょのわざわい):

自分には関係のないことで、思いがけない災難を受けることのたとえ。(城門の火事で、消火に使った池の水がなくなり魚が死んだ故事から) - 魚を得て筌を忘る(うおをえてせんをわする):

目的を達成すると、そのために役立った手段や人のことを忘れてしまうことのたとえ。(筌は魚を捕るかご) - 水魚の交わり(すいぎょのまじわり):

水と魚のように、なくてはならない、非常に親密な関係や交友のこと。(劉備と諸葛亮の関係を例えた故事から) - 俎上の魚(そじょうのうお):

「まな板の上の鯉」と同じ。抵抗できず、相手のなすがままになるしかない運命のたとえ。 - 涸轍の鮒(こてつのふな):

差し迫った危機にあること、また、その場しのぎのわずかな援助のたとえ。(涸れた轍の水たまりで苦しむ鮒の故事から) - 臨淵羨魚(りんえんせんぎょ):

淵のほとりで魚を羨むように、ただ願うばかりで実行が伴わないことのたとえ。 - 木に縁りて魚を求む(きによりてうおをもとむ):

木に登って魚を捕ろうとするように、方法を間違えていては目的は達成できないことのたとえ。

まとめ – 魚から学ぶ日本語の知恵

魚という身近な存在を題材に、先人たちは実に多様な教訓や人生観を言葉に残してきました。

「水を得た魚」のように自分に合った環境の大切さを説くもの、「腐っても鯛」のように本質的価値の重要性を伝えるもの、「海老で鯛を釣る」のように賢い処世術を示すものなど、その内容は人間関係、仕事、人生設計と幅広いテーマに及びます。

また、中国の古典に由来する故事成語には、「登竜門」や「水魚の交わり」のように、今も頻繁に使われる言葉が数多く含まれています。

これらの言葉を知ることで、日本語の表現がより豊かになるだけでなく、複雑な状況や微妙な心情を的確に伝えることができるようになります。ぜひ、日常の会話や文章の中で、場面に応じて使ってみてください。

コメント